LO SCRIPTORUM

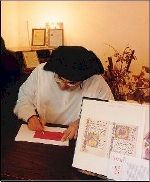

Tutti

sappiamo, oramai, che furono i monaci medioevali i maggiori amanuensi

della storia. Lo scriptorum era

un’officina scrittoria fornita, come nelle aule scolastiche, di regolari

sgabelli. Assorti nel loro lavoro, i

certosini, e il caso di dire, sbuffavano quando, probabilmente,

secondo il rituale, un collega si affacciava sull’uscio per rammentare

il memento mori. Dal momento che

non era stato ancora inventato il vetro, si dice che i poveretti

incontrassero molte difficoltà durante il lavoro. Sebbene adoperassero

oggetti adeguati per fermare le scartoffie, non vi erano, purtroppo, le

aspirine per combattere i frequenti raffreddori. I cenobiti, in genere,

non erano avvezzi a tabacco e a

Venere, ma in quanto a Bacco...

Altro che prevenzione dei malanni! Poi, grazie all’avvento della carta

oleata, gli amanuensi trovarono maggiore difesa contro le scalmane. Si

dice che i monaci, tra l’altro buone forchette, divorassero

bulimicamente, date le diverse astinenze, pecore e selvaggina, scuoiate

allo scopo di ricavare la materia prima per fabbricare il supporto

destinato alla scrittura. Alcuni religiosi fungevano pure da miniaturisti

per disegnare quelle complesse maiuscole e per illustrare qua e là i

codex. Vi erano dei testi così estesi e complicati che spesso non bastava

1’intera vita di un amanuense per realizzarne una copia. Prima ancora

che sorgesse la copiatura laica quasi tutti i testi, non teosofici,

venivano burattati da dissolutezze ed impudicizie. Per fortuna il Decamerone non cadde mai nelle grinfie dei monaci...

E’ superfluo aggiungere che la copiatura avveniva sia attraverso il

lavoro individuale che dietro dettatura del bibliotecario. E quante volte,

c’è da immaginarselo, un po’ per il tedio, un po’ per il sonno,

l’uno avrà dettato patate e

1’altro avrà scritto cipolle.

In ogni modo i monaci avevano libero arbitrio di purgare, modificare,

intrapolare o estrapolare. Gia ai tempi dei romani, però, esistevano

officine scrittorie frequentate da schiavi. Dall’anno uno

ab urbe condita, al 1450 dell’Era Cristiana gli amanuensi hanno

rappresentato il lungo periodo di preludio della storia della stampa,

perché, appunto, sono stati i precursori pazienti e un po’ secchioni,

delle arti grafiche. Fu probabilmente il loro superlavoro a suggerire

1’invenzione a Gutenberg. Gia dal VII secolo, intanto, esistevano delle

sparute officine laiche che si moltiplicarono, nel tempo, molto

lentamente.

NON

DI SOLO AMANUENSE

Non bisogna dimenticare, però, che uno dei primi

sistemi di stampa fu inventato dai cinesi. Gli orientali adoperarono

dapprima caratteri di terracotta per stampare i loro singolari giornali.

Nel VII secolo apparvero i primi caratteri di rame e altre leghe. Il

metodo si rivelò problematico se si considera che l’alfabeto cinese

comprende circa cinquemila segni. Così, mai scoraggiati, inventarono la

stampa tabellure, altrimenti detta

xilografia. Essa consiste (perché per finalità artistiche ancora si

pratica) nell’utilizzare come matrice una tavoletta per lo più di legno

incisa a mano. Il risultato era pressappoco simile a quello dei clichè

zincografici, ottenuti con 1’ausilio di un negativo fotografico, la luce

attinica e la morsura d’acido, adoperati tutt’oggi dalle tipografie

tradizionali.

Idonea per la riproduzione di immagini, la xilografia non risolveva il

problema della composizione alfabetica. Diffusasi pure in Europa non cadde

in disuso, infatti dopo l’invenzione della stampa a caratteri mobili

venne utilizzata come ausilio alla nuova scoperta per illustrare le opere

stampate, data la sua ottima compatibilità col torchio. E’ pur vero che

sulla tavoletta era possibile incidere quante lettere dell’alfabeto si

volesse, ma a parte la laboriosità del sistema, la matrice, essendo

monoblocco, non consentiva correzioni; inoltre lo strofinio vigoroso degli

xilografi nella parte posteriore del foglio non concedeva la possibilità

di stampare ripetutamente sul fronte retro. I caratteri mobili risolsero

ogni problema. Sebbene alcune polemiche sulla paternità assoluta di

Gutenberg della stampa tipografica non si siano mai del tutto dissipate,

la storia vuole che 1’orefice di Magonza, nel 1450, iniziasse a

sperimentare gli strani bastoncini di piombo fuso, aventi sull’estremità

superiore il rilievo delle lettere a rovescio. Come è facile capire, lo

scopo che si era prefisso quell’astuto di tedesco fu quello di rendere

rapida non già la formazione delle pagine, ma la copiatura di esse una

volta ultimate. Johan Gutenberg, come ho detto, era orefice di professione

e, guarda caso, Torre del Greco, la mia città, ovunque riconosciuta come

Patria del Corallo, trabocca di orafi ed orefici. Ma sono certo che nessun

torrese trascurerebbe l’oro per mettersi a fondere il piombo. Gutenberg

lo fece, ma posso assicurarvi che non era uno stupido. Cercava sì

la gloria ma, come gli alchimisti, riteneva la sua invenzione una

vera pietra filosofale, perché, appunto, tentava di trasformare il piombo

in oro, coi ricavi del suo notabile operato, in origine, comunque, non

poco contrastato, come tutte le grandi innovazioni della storia.