Pag. 7

|

|

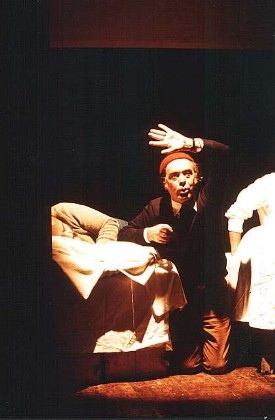

assembleari, democratici, dove tutti fossero uguali, dove il lavoro veniva realizzato collettivamente. Poi, tutto sommato, questo non era vero, perché Gennaro era il capo carismatico e aveva tutte le capacità per esserlo e la democrazia che veniva effettuata era una finta democrazia. Molto spesso lui prendeva delle decisioni contrarie all’opinione del gruppo, creando grossi dissidi interni e defezioni..." (5). Sicuramente il TS aveva contribuito allo svezzamento teatrale di Napoli, ma questo non significava dover restare legati al passato, soprattutto se le cose sperimentate nella cantina di via Martucci erano realizzabili soltanto lì. I tempi cambiano, nascono nuove esigenze e Vitiello non poteva non sentirle: l’Università diventa un centro di cultura, e la LSE rappresenterà degli spettacoli nell’Aula Magna dell’Università di Napoli. Nasce l’utopia del decentramento, il prodotto teatrale deve essere mobile sul territorio, nasceva l’esigenza "...di spettacoli che fossero più mobili e non una specie di San Carlo in sedicesima, come era via Martucci, dove uno spettacolo non lo potevi tirar fuori da lì perché era stato creato per quello spazio e per quello soltanto...Lo spettacolo nasceva per stare lì dentro e basta. Certo, tutti gli spettacoli si adattano passando da un teatro all’altro, ma era impossibile per quelli ideati per via Martucci..." (6). La LSE parte, quindi, da un presupposto diverso rispetto al TS: la mobilità, la presenza sul territorio e in periferia, ma non solo. Con la LSE lo spettacolo torna sul palcoscenico, un palcoscenico smontabile, ma pur sempre un palcoscenico, un luogo deputato che divide l’attore dallo spettatore in maniera classica e tradizionale! C’è un maggiore studio, una approfondita riflessione sul pubblico, "...inoltre il bisogno di comunicare con un pubblico che non fosse tutto riconducibile e riunificabile sotto la categoria di una mitica classe operaia..." (7); "...Decidemmo che lo spettatore doveva tornare ad essere tale e noi gli offrivamo un prodotto da guardare, capire, con cui confrontarsi da una certa distanza..." (8). Non c’è più l’aggressività della Medea nei confronti del pubblico, la comunicazione aggressiva per modi e temi del TS, "...nel TS sia i presupposti teorici, sia le messinscene erano costruite su un linguaggio di rottura, provocatorio, mentre nella LSE era comunicativo. Ci sentivamo partecipi del pubblico, appartenenti alla stessa classe, partecipi del pubblico a cui andavamo a comunicare delle cose, mentre con il TS c’era una specie di frattura con il pubblico..." (9). C’è la sete di pubblici più vasti, anche per verificare la valenza del proprio operare. La scelta di Torre del Greco nasce dall’ipotesi di creare un laboratorio di quartiere, in modo da essere più vicini alla cultura popolare, per creare un "...teatro un po’ diverso, un tipo di teatro improntato più sul popolare, sulla drammaturgia che facesse i conti con la realtà meridionale, contadina, come lo stesso Vitiello teneva molto a sottolineare..." (10). La LSE terrà sempre ben presenti il cinema, le arti figurative, l’influenza dei mass-media, senza considerarli lontani dal teatro e per questo negativi, anzi, molti spettacoli avranno costruzioni ed influenze cinematografiche evidenti, se non predominanti, come nel caso de La morte di Empedocle, basato su una sceneggiatura cinematografica dello stesso Vitiello. Il nuovo gruppo è il gruppo della commistione, delle contaminazioni culturali. Il nome "...è in codice, contiene una duplice citazione: il teatro di Piscator ("Scena Piscator") e il Berliner Ensemble di Brecht..." (11), e proprio Brecht sarà il padre della LSE, come Artaud lo era stato del TS, e grazie agli adattamenti in napoletano dei suoi drammi, la LSE sarà conosciuta in tutta la penisola. |

In Svizzera

Lezione di teatro

Libera scena - Dicembre 1980 |