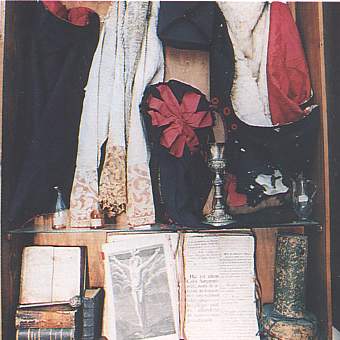

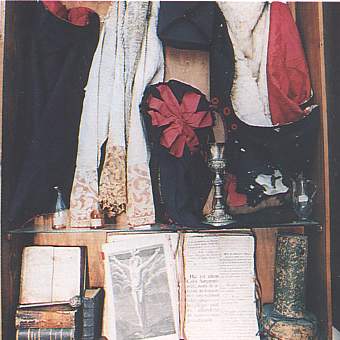

Ecce

Homo (anonimo) Sec. XVIII

conservato nella casa del Beato

Si calcola che «

nell’anno 1736 partirono alla volta dei mari di Calabria ben tremila

torresi per la pesca dei pesci » ", mentre « nel 1727 erano

dediti alla pesca del corallo un migliaio di pescatori e

centoventicinque padroni di barche che si spingevano fino alle coste

dell’Africa, oltre che della Sicilia e della Sardegna » ". Vi

erano poi i piccoli pescatori che si arrangiavano come potevano a

pescare con « sciabica » e « tartana » nelle vicinanze.

La cittadina di Torre del Greco contava nella santa visita del 1742,

effettuata dal cardinal Spinelli, 8851 abitanti (4575 uomini e 4276

donne), saliti a 11.000, secondo la testimonianza del parroco Falanga,

nel 1761, dieci anni dopo la nascita di Vincenzo Romano ". Nel 1780

gli abitanti risultano 15.000 circa"; raggiungeranno il numero di

15.766 nel 1789 ", e di 16.221 nel 1794 ", alla vigilia dell’eruzione

vesuviana, che spopolerà quasi interamente la città. Solo 800,

infatti, non si allontanarono, mentre gli altri cittadini si rifugiarono

a Napoli e in altri centri, quali Torre Annunziata, Castellammare di

Stabia, Nocera, Cava, Sorrento. Ma gia qualche anno dopo i rifugiati

erano tornati in massa e la vita era ripresa attiva e dinamica. Nella

relazione per la santa vi- sita del 1803, il parroco Romano enumera

12.863 abitanti, cosi distribuiti: 6561 uomini e 6302 donne ".

Nel 1808, in una lettera inviata al papa Pio VII, parla dei suoi

parrocchiani « che ascendono a dodicimila circa » " e ne1 1826,

in un’al- tra lettera inviata al cardinale di Napoli, parla della sua

parrocchia «composta di quindicimila anime» ". Nel 1831, poco

prima della sua morte, la popolazione ascendeva a 17.000 abitanti

". Sul territorio parrocchiale si contavano 10 chiese, 30 cappelle

e 16 oratori privati ": un numero cospicuo di luoghi sacri, atti a

coinvolgere quasi tutte le forze del clero diocesano

locale. Delle chiese la meta apparteneva a comunità religiose mentre le

altre erano amministrate dai fratelli delle rispettive Congregazioni;

solo una (dedicata alla Santissima Trinità) era gestita da governatori

laici.

Delle cappelle, alcune erano state edificate all’indomani dell’eruzione

vesuviana del 1794 ad opera di signori napoletani a proprie spese, come

la cappella di Santa Maria di Portosalvo, col consenso del parroco

Romano e del clero locale, ed altre ad opera di zelanti sacerdoti

torresi, come la cappella di San Giuseppe Calasanzio. In alcune di

queste chiese Vincenzo Romano svolse la sua attività apostolica.

Ordinato sacerdote il 10 giugno 1775 nella basilica di Santa Restituta

in Napoli, «sul principio del suo sacerdozio fu fatto cappellano della

cappella rurale di San Gaetano de’ Padroni di Pollio, ed ivi in tutte

le domeniche e feste cominciò a spiegare il santo Evangelo nella messa

e fare le istruzioni a quella povera gente di campagna che con sommo

piacere e frutto le udivano. Duro tale esercizio per circa tre anni

» (della cappella attualmente non esiste più traccia). In

seguito, «per ubbidienza» fu fatto cappellano del monastero di Santa

Teresa, «che allora esisteva nella Torre e poi per l’eruzione del

1794 fu traslato in Napoli».

Dopo 1’eruzione del 1794, quando fu devastata la parrocchia e fu

fissata temporaneamente nella chiesa del Carmine, «si occupò a

predicarvi ogni domenica nel dopo pranzo». Queste sono le chiese

dove Vincenzo Romano svolse il suo ministero apostolico

«ufficialmente» alla vigilia della sua prepositura, ma bisogna tener

presente che dai «primi anni del suo sacerdozio predicava gratis in

diverse chiese di Torre».

Da parroco, egli utilizzo per le opere apostoliche soprattutto quelle

chiese e cappelle che erano nelle immediate vicinanze della parrocchia

di Santa Croce, ma non tralascio di visitare anche quelle situate molto

lontano.

|

Oltre alla

ricostruzione della parrocchia, volle riedificare anche la cappella del

Rosario, che era suo beneficio, e delego don Salvatore Noto a fondare in

essa una cappella serotina, nella quale si facevano esercizi diurni e

festivi. Si prestava volentieri ad andare nelle cappelle rurali quando

vi erano delle funzioni o delle feste. Qualora la cappella rurale fosse

molto distante, delegava qualche sacerdote a fare da cappellano e a

tenerne cura.

Ecco una significativa testimonianza del sacerdote Pasquale Mazza:

Badava ai figliani anche i più lontani, e mi ricordo che trovandosi una

Cappella rurale intitolata a Santa Maria del Monte Carmelo, volgarmente

detta Bruna, situata due miglia circa di- stante dall’abitato,

abbandonata, e con una sola messa la festa, egli mi mando ad insegnare

la dottrina cristiana ogni festa a quei poveri villani, pagando anche

sei ducati per concorrere alle spese di un corso di esercizi in quella

Cappella fatti per istruire quella gente e richiamarli a frequentare la

Cappella ogni festa. Oggi quella Cappella e ampliata anche nel

fabbricato e frequentata da quei vicini figliani, ed io la curo da

allora.

Egli aveva grandissimo impegno acciò si disseminasse la Parola di Dio

in tutte le chiese della sua ottina, e difatti dall’epoca che egli fu

economo curato, per sua premura s’incomincio a predicare per tutte le

chiese della Torre, giacche precedentemente si soleva predi- care nella

sola Parrocchia, e nella Chiesa del Carmine ove predicava egli stesso,

ed egli promosse quella generale predicazione ".

Oggetti e

arredi sacri appartenuti al Beato

conservati nella casa di Via Piscopia

Comunita religiose

Le comunità

religiose a Torre del Greco furono in passato abbastanza floride

(domenicani, carmelitani, carmelitani scalzi, detti pure teresiani,

frati minori osservanti, cappuccini e camaldolesi). In tutto furono sei.

Al tempo di Vincenzo Romano solo la comunità dei domenicani era

scomparsa e la chiesa del Rosario da loro retta era affidata al parroco

pro tempore.

Nella relazione per la santa visita il beato annota: «Vi sono cinque

monasteri di religiosi: il monastero dei Te resiani composto di otto

religiosi, i quali vivono di entrate; il monastero dei Camaldoli

composto di dodici religiosi, e questi vivono ancora di entrate; il

monastero dei Cappuccini composto di diciannove religiosi, che vivono di

limosine; il monastero dei Minori osservanti, detto della Madonna delle

Grazie, composto di tredici religiosi, i quali vivono di limosine; il

monastero dei Carmelitani, composto di religiosi n. sette, i quali

vivono di entrate e parte ancora di limosine. In tutto Regolari 59 »

". Il convento dei domenicani viene definito « magnifico » e la

chiesa del Rosario detta di « magnifica struttura ».

Il valore dell’intero complesso, fondato nel 1614 e quasi

completamente distrutto dall’eruzione del 1631, era valutato in torno

ai 25.000 ducati.

Alla metà del secolo XVII rimaneva una piccola chiesa e un piccolo

convento, nel quale abitavano due sacerdoti e un oblato, i quali

andarono via nel 1653, « anno in cui una disposizione ecclesiastica

faceva cessare quell’istituzione in Torre e derogava le rendite sue in

beneficio del parroco, dicendosi che la parrocchia era vasta e numerosa,

quindi necessitava di cooperazione al di cui mantenimento dovevano

servire quelle rendite» ". Il convento di Santa Maria del Carmine

fu fondato dal padre Alberto Comparato nel 1566. In esso era venerata

una miracolosa immagine della Vergine del Carmine.

La grande devozione popolare e le cospicue elemosine fecero si che nel

giro di circa mezzo secolo, il convento fosse in grado di mantenere 20

religiosi. Tanta floridezza venne distrutta dall’eruzione del Vesuvio

del 1631, che lascio intatta solo la cappella dove si conservava la

prodigiosa immagine. Non essendo stato possibile restituire al convento

una dignitosa condizione, esso fu soppresso da Innocenzo X nel 1652. A

seguito della peste del 1656, durante la quale la Vergine del Carmine

sarebbe apparsa

in sogno ad un contadino, lamentando la trascuratezza verso la sua

immagine (nella chiesa venivano abbandonati, senza sepoltura, i cadaveri

delle vittime del morbo), si ravvivo la devozione e fu avviata la

ricostruzione della chiesa.

|