|

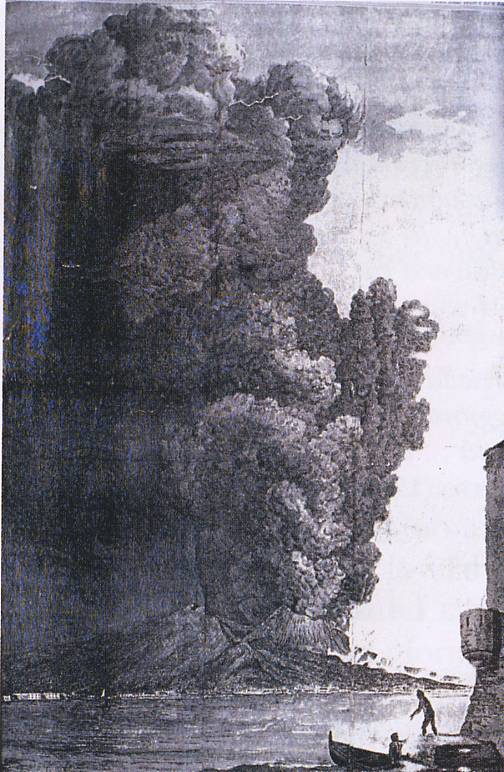

Fig.

17 –

Fase esplosiva del 18 Giugno 1794. Formazione di una nube eruttiva

collassante su Somma e Ottaviano. Da una gouache di Saverio Gatta

eseguita da Napoli (Hamilton, 1795).

«

... Si vedeva uscire dalla cima del cono una densa nuvola in forma di

globo, la di cui superficie era granulata, come appunto d’un calcolo

fiore, ed a misura che s’andava sollevando sembrava gonfiarsi e

dilatarsi ... Si scorgevano in essa alcuni corpi dotati di maggiore

gravita specifica, che ricadevano all’in giù, ne potevano seguire l’innalzamento

della nuvola; appena questa era sortita dalla bocca, pria che si potesse

dissipare ne veniva immediatamente un ’altra e così di seguito ... e

si sollevavano ad un ’altezza sempre crescente e maggiore di quella

della montagna ... sorgevano delle nubi che s’innalzavano ad un’altezza

più grande ed erano formate d’una maggiore quantità di materia ...

Le materie che le componevano erano pezzi di lave antiche, scorie

infrante e ceneri. Le più pesanti salendo ... ricadevano ... altre

rotolavano pel dorso esterno del cono; le ceneri erano trasportate dal

vento e siccome in quei giorni le piogge dirotte

sono state molto frequenti, l’acque piovane unite alle medesime acquistavano un maggiore volume e scendevano dalla montagna in forma di vasti

torrenti di fango ...».

Breislak R Winspeare (1794).

«...

In questo stesso giorno (mercoledì 18; N.d.R.) comparve un nuvolo

smisurato sparso di immense protuberanze, simile a quello che si è

osservato nelle altre eruzioni e che ... fu chiamato pino per la figura

...». Barba

(1794).

«...

Il fumo ... sembrava uscire ondeggiante, rapido, e denso da molte

nuvole, che coprivano l’apice del cono. Quanto più si allontanava

più si schiariva e si spandeva per la resistenza che trovava nell’aria

... l’altezza cui ascendeva questo fumo, misurata da Napoli, era di

gradi 30. Il suddetto fumo ricadeva di lato, tostoché la forza di

gravità superava quella di projezione ... Per lo chiaroscuro che in esso

si ravvisava, rappresentavano da una parte piccioli monti rilevati,

delle cupe e profonde valli; dall’altra figuravano un albero di pino

simile a quello, che ci descrive Plinio ...».

Scotti (1794).

Dopo

la fase esplosiva avvenuta il 18, intorno alle ore 20 dello stesso

giorno i venti spazzarono un poco l’aria ingombra di ceneri intorno al

Vesuvio lasciando intravedere la vetta. Tutti notarono con stupore che

il cratere si era di molto abbassato rispetto all’altezza originaria,

oltre ad essere più ampio ed irregolare. Alcuni autori pongono in

relazione il collasso craterico osservato con il violento terremoto

accaduto alle ore 6 ed un quarto di martedì 17 (Duca della Torre, 1794).

Non è certo, quindi, che il cono vesuviano sia esploso proprio in quel

momento del terremoto in quanto esso nei primi due giorni dell’eruzione

rimase nascosto alla vista dei cronisti.

«...

Nello spazio de’ due giorni 16 e 17, il cono del Vesuvio era stato

sempre ingombrato da una densissima pioggia di cenere; così che non si

poteva distinguere ... nella mattina del 18 vi fu un breve periodo di

tempo, in cui diminuita la cenere ... si presentò il Vesuvio abbassato

dalla sua primitiva altezza e viddesi crollata la parte superiore del

cono ...». Breislak

& Winspeare (1794).

Molti

autori (tra cui: F.M.D.C.A.T., 1794; Barba, 1794; Caneva, 1794; D’Onofrio,

1794; G.M.C., 1794) descrivono lo stato morfologico |