|

Nello stesso quartiere è

IL PALAZZO BARONALE

Il castello baronale nel secolo scorso

Il castello baronale nel secolo scorso

Le origini del castello di Torre del Greco sono alquanto vaghe. Si sa che

esso esisteva già nel 1418 quando la regina Giovanna II. D’Angiò,

bisognosa di denaro lo diede in pegno a1 suo amante Sergianni Caracciolo

dietro un prestito di 2000 ducati d’oro e che la stessa Regina, estinto

il debito, lo cedette ancora l’anno seguente ad. Antonio Carafa detto

Malizia per un altro prestito di l600 ducati d’oro. Nelle lotte che

seguirono fra Angioini e Aragonesi per la successione del Regno, la

regina, per punire il Malizia fedele ai secondi, gli confiscò nel 1424 il

castello, dandola alla Curia Arcivescovile di Napoli.

Alfonso d’Aragona,

conquistata Pozzuoli, corse il 26 dicembre 1441 con una flotta ad

espugnare il castello di Torre tenuto dagli Angioini dopo un bombardamento

dal mare, questo si arrese. Il re entrò poi vittorioso in Napoli il 12

Giugno 1442 instaurando anche qui la sua monarchia. Innamorato del luogo

e della giovane Lucrezia D’Alagno, egli come ricorda anche Francesco

Balzano - dimorò spesso nel castello torrese e lo ampliò largamente; in

esso convocò parlamenti di baroni. fra cui importante quello del 1449,

ricevette ambascerie nel 1449 e 50, diede udienze e feste i Francesco

Carafa, primogenito del Malizia, dopo molte resistenze, riuscì ad

ottenere nel 1454 il castello, col titolo di capitano, ma non poté godere

il pieno possesso di questo e dovette rivolgere richiesta al papa Paolo II,

mentre la Curia napoletana considerava l’inutilità dell’edificio che

era in cattive condizioni, essendo "di fabbriche deboli assai e senza

fortificazioni, diruto e quasi cadente”.

Solo nel gennaio 1467 egli

poté vedere appagato il suo desiderio dietro promessa dell’offerta annua

alla Curia di 100 libbre di cera lavorata, ottenne nell’aprile seguente

dal re Ferdinando I la conferma ”in perpetuum”, per se e per i suoi

eredi e successori, del ossesso del castello, con 1’obbligo di ripararlo

a sue spese. Egli, infatti, lo ristrutturò aprendo anche la sottostante

strada del Barbacane per la costruzione dei contrafforti di sostegno.

(Adesso ottobre 2000 il castello è di nuovo in rustrutturazione. N.d.r.)

Da allora possedettero pacificamente la dimora tutti i capitani di Torre e

comarca. Il castello sorgeva su un alto promontorio erto sul mare. Il

Balzano racconta che fino al 1631 il mare batteva con le sue onde alla

ripa del castello e presso le case e le masserie che andavano verso la

località S. Nicola fino alla Torre di Bassano, la quale zona era larga

soltanto circa 40 palmi; e che, con l’eruzione di quell’anno (1631),

riversatesi abbondantemente dalle falde del Vesuvio lave fangose miste di

cenere e lapilli, venne a formarsi una fascia di terreno larga 120 passi

dove più dove meno, che fu chiamata "mare seccato” e divenne proprietà dell’Università. (1).

Da una dettagliata descrizione fatta

nel 1690 per l’estimo dei redditi dei beni e dei diritti che avevano

goduto i padroni di Torre del Greco e Comarca si apprende che il castello,

sito nella estrema parte del quartiere Vico a mare, sopra la Ripa, aveva

una porta d’ingresso che immetteva in un cortile scoperto che faceva da

loggia e permetteva la veduta del mare da Napoli alla penisola sorrentina;

intorno a questo erano varie stanze, la cavallerizza capace di venticinque

cavalli, il carcere maschile e quello femminile, il criminale oscuro, una

cucina, una rimessa, un pozzo d’acqua sorgiva, il cellaio i lavatoi...

Una scala a due rampe conduceva all’appartamento del primo piano

consistente in una grande sala, una cappella, varie stanze con balconi di

ferro affaccianti sul cortile, due stanzette e altre stanze, una loggia a

cinque arcate coperta, una loggetta panoramica scoperta.

Pietro Balzano

nel suo libro ”Il corallo e la sua pesca” (1870) precisa che la forma

antica della costruzione era

|

Il

Palazzo Baronale agli albori del 900

quadrangolare e chiudeva dentro di sé il

largo spiazzo del cortile assai più ampio di quello di Castel Capuano di

Napoli, ma privo di porticati; che la parte di mare ai suoi tempi era

interamente distrutta e solo si scorgevano in un dirupato burrone alcuni

avanzi di interne fabbriche.

Col Riscatto del 1699 il castello passò in

comune possesso delle tre Università di Torre del Greco, Resina e

Portici. Il 14 Giugno di tale anno il primo barone Giovanni Langella ne

prese possesso e scarcerò dei detenuti.. Essendo ancora tutto

deteriorato, l’edificio nel 1711 fu messo in vendita e valutato 3000

ducati, fu acquistato per intero, per sentimento patrio, dall’Università

torrese, con la corresponsione di 1000 ducati per due terzi all’Università

di Resina e di 500 per un terso all’Università di Portici. Così. esso

rimase esclusivo possesso di Torre e divenne sede del Governatore e

alloggiò dei soldati della Regia Corte e dal 1743 al 1756 anche dei

baroni Langella (2).

Nel 1851 il castello divenne sede del municipio e

subì in quel periodo una decisiva trasformazione: l’ala orientale, che

con la porta d’ingresso chiudeva parte del cortile arrivando fino all’orlo

della scarpata, venne demolita con la conseguente creazione di un

piazzale. Rimase in piedi, trasformata in palazzo ottocentesco, solo l’ala

settentrionale sul lato del barbacane che vediamo oggi. All’interno in

gran parte adattato, vi furono varie stanze adibite ad uffici, al piano

terreno; una scala sovrastata da una grande statua in gesso di Garibaldi,

copia di quella in bronzo di Tommaso Solari che è in Piazza Luigi Palomba,

si divise a metà in due rampe laterali e conduceva al primo piano dove

erano altre sale di uffici e un salone per le sedute consiliari.

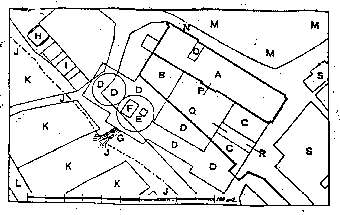

Raffaele

Raimondo nel suo libro.”Itinerari torresi” (pag. 69) ha disegnato una

pianta dimostrativa che può dare chiara idea dell’insieme dell’antico

edificio e far comprendere le vari trasformazioni da esso subite nel

tempo.

A: Parte

esistente, sede del municipio sino agli anni 70; B:

parte demolita prima

del 1794; C: parte demolita dopo il 1794 (seconda meta dell’800) ; D:

parte franata (forse) il 5 dicembre 1456; E: antica fontana detta

"dello monaco"; F: fontana del De

Bottis, costruita nel 1783; G:

foce del fiume sotterraneo "Dragone" ai tempi di Alfonso d’Aragona;

H: attuale fontana ripristinata dopo 1’eruzione del 1794 e restrurata

nel 1879, oggi è stata distrutta; I: scalone della detta fontana;

J:

linea approssimata della battiglia prima dell’eruzione del 1631; K: zona

detta mare seccato : (territorio formatosi coi detriti trascinuti a valle

dalle alluvioni durante l’eruzione del 1631) ; L: attuale ferrovia;

M:

parle della rupe su cui sorgeva il castello, divisa dall’allaltra purte

in epoca imprcisata dalla sia oggi detta del Barbacane (su questr parte

sorgeranno altre dipendenze del castello) ; N: barbacane,

O: cappella

detta dei carceruti (sulla fine del secolo scorso vi si accedeva da via

Barbacane); P: ingresso attuale alla residua parte del

caslello; Q: antico

cortile quadrangolare di cui parla Pietro Balzano; R:

antico ingresso che

immetteva nell’ampio cortile, S: rione Vaglio.

Si ritorna in Piazza S. Croce, si percorrono la Via Beato Vincenzo

Romano poi il Corso Umberto I che ha vecchi Vicoli laterali con evidenti

segni dell’eruzione del 1794, cioè con le lave vulcaniche che raggiungono i piani superiori delle case al termine del Corso sono i vicoli

dell’Orto della Contessa che ricordano il ”palagio” col giardino di

Lucrezia d'Alagno, favorita di Alfonso d’Aragona e da lui nominata

contessa; palagio che alla fine del sec. XVII possedeva lo storico

Francesco Balzano ereditato dai suoi progenitori (3).

1) F. Balsano:

op.cit. biografia e pag.56 e 5p9.

2) Castaldi: op. cit. pag. l63.

3) F. Balzano: op.cit. biografia e pag.56 e 5p9.

|