|

CENNI STORICI

IL NOME - PUPI

A NAPOLI E IN SICILIA

Scarsissime sono le notizie pervenutoci da coloro che

scrivevano nel secolo passato, è ha quel poco di quello prima e all’altro

scritto in questo secolo, aggiungo le cose mie vissute in prima persona

per ricostruire una parte di storia della tradizione napoletana.

Incomincio con quello che ho potuto captare con le ricerche fatte;

coloro che hanno scritto non hanno detto tutti la stessa cosa è le

notizie non collimano e io qui riporto tale è quale come ce l'hanno

tramandate: c’è chi dice che si chiami opera dei pupi per le storie

guerresche rappresentate, questa è la prima versione che secondo me non

è giusta, da anni ho sempre saputo che il pupo è una marionetta “armata”

è va detto teatro di marionette ho delle marionette, “lo ricordo bene

per averlo scritto per la prima volta con la tinta e il pennello ha

lettere cubitali sopra l’entrata del teatro di via Antonio Luisi a

Torre del Greco nel 1939” , diciamo una buona volta che tre sono i

nomi dei pupazzi in Italia, “MARIONETTA” ch'è quella completa di

corpo gambe e braccia, il nome li fu dato a Venezia (4).

L’altra senza corpo senza gambe si chiama “BURATTINO” (5) e nel

napoletano “Guarattella” mentre “FANTOCCIO” è il nome generico,

queste cose furono pubblicato per la prima volta nel 1875 sulla Nazione

di Firenze da YORICK (6). Un altro quesito enigmatico è quello di

capire dove sono nati i primi fantocci?…Anche per questo troviamo

versioni diverse: uno ci dice in Egitto, l’altra in Cina, altre ancora

in Grecia. Quest’ultima può essere la più attendibile per le

testimonianza pervenuteci da Semafonte, da Platone e da Aristotele,

uomini della Magna Grecia.

Nel medio evo i pupazzi operavano nelle chiese è rappresentare

spettacoli religiosi illustrando scene della storia Santa. (7) Nel corso

dei secoli li chiamavano fantochini (nome che si dice solvente di

Generale). Io ricordo che tanti anni fa i soldati dell’Esercito

Italiano li chiamavano “fantocci”. …

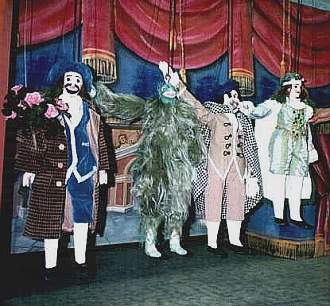

Mostro in scena

La presenza di questi fantocci nell’antica Roma ci viene conferma da

“Tito Petronio Albitro” e “Marco Aurelio” (8). Gli antichi

romani li chiamavano “Pupae imculai animatae sigillae e homunculi”

da questo pare che sia stato estirpato il nome latino che conosciamo ed

è un vezzeggiativo che si da ai bambini romani usato ancora oggi; per

questa si può supporre il nome pupo nasce a Roma. Sappiamo che opera

per eccellenza è il concorrere di tante arti insieme e lo si può

attribuire a tutte le cose artistiche, i pupi, fatti da un artista

scultore del legno è un opera propria, le due cose messe insieme si

ricava l'opera dei pupi.

Cercando, cercando, troviamo che le marionette armate furono introdotto

a Napoli per la prima volta dai Titores Castiglioni venuti al seguito

del vice Re spagnolo nel 1646. Fecero uno spettacolo in suo onore il “DON

CHISSIOTTE” del Cervaters autore spagnolo (9). Dopo questo avvenimento

troviamo tutto buio per circa due secoli, la storia a Napoli si riprende

nella prima metà del 1800, con i teatri che fecero da caposcuola: LA

STELLA CERERE ubicata nei pressi di piazza Mercato, il “MASANIELLO”

in via della Marinella, il “SILFIDE” , il “SEBATO” dove furono

messi sulla scena per la prima volta avventure di sangue e di Briganti,

il teatro della mamma di Antonio Petito “DONNA PEPPA” all'epoca

Giuseppina Del Rio, il suo teatro ci viene segnalato in più zone della

città, alla Marina delle Limoncelle in zona porto, al largo del

Castello, a Porta Capuana, nelle vicinanze di piazza Mercato, nei

Quartieri Spagnoli, in via Mezzocannone; per tutte questi suoi

spostamenti venne definito un baraccone mobile con una tendopoli come

quelle dei Circensi.

Un’altro teatro che ha fatto storia e va ricordato nasce negli ultimi

anni de lo stesso secolo in zona porto con il nome “ERCOLE” dopo poi

quando il piccone distrusse il glorioso “SAN CARLINO” di piazza

Castello nel 1894 il proprietario dell'Ercole Salvatore Buonandi si

appropriò di quel nome è ribattezzo il suo teatro di Foria ch'era

accanto porta San Gennaro era lui l'artefice dopo di lui continuarono i

figli e poi cedettero tutto alla sorella Angela moglie di Don Gennaro

‘O Scassacarozza gestore del Cinema teatro PARTENOPE ch'era ha pochi

passi da l'opera dei pupi in piazza Cavour, don Gennaro con tutta la sua

famiglia abitavano al piano superiore della Partenope e in soffitta

avevano il deposito dei pupi e altro materiale teatrale, negli anni

cinquanta crollò una parte dell’Ospedale Inguaribile ch'era alle

spalle del cinema sotterro tutto il materiale pupi compresi, per tutto

il tempo della lunga causa civile impugnata da don Gennaro contro

l'amministrazione dell'Ospetale, dopo anni quanto mossero le macerie il

materiale sotterrato non era più ricuperabile.

Il San Carlino di Foria era a regola teatrale con posti di platea due

ordini di palchi e il loggione per la piccionaia. L’ultimo a gestirlo

prima della chiusura totale fu l’amico GIUSEPPE FERRIERO conosciuto

come “Peppe ‘O Fricchione”: la chiusura di questo teatro è stata

veramente un peccato era l'unico teatro dei pupi che poteva restare come

testimone di una tradizione che non c'è più, poteva essere attrezzato

come museo del settore, avrebbe fatto da monitor per il turismo, in quel

teatro si poteva creare una scuola di avviamento all’arte dei pupi per

i giovani come hanno fatto a Palermo e a Trieste (10).

Un’ altro teatro che durò più di vent'anni nello stesso locale fu

quello dove ho imparato l’arte a Torre del Greco.

Dai primi teatri detto vennero fuori i giovani per l'arte è le grandi

famiglie per la diffusione in tutto il territorio Campano, Calabria,

Puglia e Basilicata, gli uomini si barbicarono nelle province

"detto" facendo teatro e i figli hanno continuato la

tradizione per tutta la metà del secolo. Le famiglie sono state

numerose non tutti i figli appresero l’arte del padre qualcuno

s'inserì in altri settori.

Le famiglie che hanno fatto la storia dalla metà del 1800 in poi. Sono

i Di Giovanni, i Corelli, i Perna, i Buonandi più numerosi sei i

capostipiti dopo i figli per tutto la metà del 1900 e adesso troviamo

gli eredi non solo nel meridione ma anche in altre regione d’Italia:

di queste famiglie ne ho già parlato più in dettagliato in un’altra

mia pubblicazione (11) questo è una continuazione di quando già detto:

un nipote di quel Luigi Buonandi "quello che fece lavare il camice

di Pulcinella" un Luigi anche lui era un commediante, si trasferivo

da un paese all'altro si raffermò in Toscana, troviamo l'erede a

Firenze la figlia Maria: nella città di Benevento ci sono altri due

attori commedianti Mario e Carmine nipoti di Domenico, un altra Maria

figlia di Giovanni lasciò le scene per farsi una famiglia a Taranto,

questi tre li ho conosciuti per la prima volta nel 1944 quando lavoravo

con Arturo Vedrano, con Mario e Carmine ci siamo rivisti altre volte a

Napoli nella galleria Umberto 1° dove una volta era il ritrovo dei

teatranti, "nel 1946 sotto la galleria mi scritturarono per una

recita staccata ad Averza, arrivato sul posto la sera del debutto nello

stesso teatro c’erano i fratelli Carmine e Mario con la compagnia a

quasi tutti di famiglia per la prosa, fecero CICCI ‘O PEZAIOLE DO

CARMENE io era per il varietà che facemmo dopo la prosa".

Non sono un parente di questa grande famiglia so tutto perché amico di

famiglia da sempre, ne parlo per la passione all’arte teatrale; per

ultimo non posso ignorare chi ancora sta sulla breccia con amore e

tenacia nello spettacolo, e pare che sia l’ultima della famiglia che

ha fatto la storia dell’opera dei pupi nel napoletano dico della

signora Alba Buonandi maestra di danza a Torre del Greco esercita da

anni la professione con grande capacità; la signora Alba ce la nel

sangue l’arte, la ereditato dal nonno e dal bisnonno Pasquale anche

lui.

Era una vecchia tradizione meridionale battezzare i figli primo figlio

col nome del nonno, col passare degli anni troviamo più persone della

stessa famiglia con il solito nome, esempio “Rossi figlio di Rossi

nipote di Rossi”, così hanno fatto gli antenati della maestra Alba.

Con le notizie raccolte da più fonte mi consentano ricostruire come e

quando questi si allontanarono dalla città capoluogo, sappiamo che il

grande sviluppo del settore e avvenuto nel XIX secolo, una decina d'anni

prima delle finiva di quel secolo si scioglie la compagnia diretta da

Francesco De Simone (maestro di tutti), gli allievi si misero in

proprio, i Buonandi a coppia tra fratelli restarono fino a quando i

figli si fecero adulti si moltiplicarono le compagnie.

|

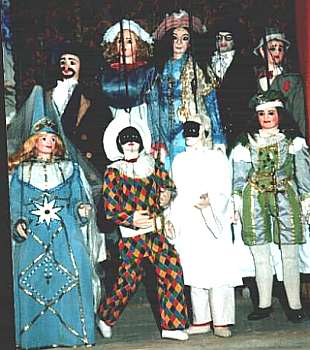

Maschere per fiabe e leggende

Ci fu chi rimase

a operare a Napoli e chi si allontanò ha cercare altre piazze, Filippo

Buonandi con i figli Carmine Vincenzo e Maria, scelsero per primo Torre

del Greco una tappa di pochi mesi si trasferirono a Castellammare di

Stabbia dove la figlia Maria si sposò con Francesco Verbale da questo

matrimonio nacque Ciro “l’erede all’arte”, un bravo maestro e

autore di testi (vedi).

Ciro ha portato avanti la tradizione fino alla metà di questo secolo.

Pasquale Buonandi con i figli Salvatore, Pasquale, Alfredo e due figlie

femmine vennero a Torre è coprirono la piazza lasciato da Filippo, i

figli di Pasquale si accasarono in questa cittadina lasciandoci gli

eredi che troviamo ancora oggi. Domenico "della stessa

famiglia" con i propri figli Giovanni e Carmine con lo spettacolo

viaggiante girano per la Calabria in Puglia è la Basilicata.

Luigi e Salvatore rimasero a lavorare nel San Carlino a Napoli. Gennaro

(anche lui un Buonandi) con i figli Alberto, Angelo e Salvatore da

Giugliano si trasferirono a Portici anche questi hanno esercitato come

gli altri già detto. Nicola Corelli anche lui dalla scuola del De

Simone, con i figli Vincenzo e Amedeo Alberto e Arturo approdarono a

Torre Annunziata, aprono teatro stanno uniti fino a quando muore il

capostipite Nicola, dopo i fratelli si divisero: Vincenzo rimase a Torre

Annunziata, Amedeo apre teatro a Castellammare di Stabbia e copre il

vuoto lasciato dal Verbale per trasferirsi a Napoli città. Arturo apre

il Teatro Corelli a Trecase che poi lo trasforma in un cinematografo. Il

quarto figlio si avvia ad un altro lavoro di lui si sono perse le

tracce. Luigi Di Giovanni (per i colleghi Luigiello ‘O Guaglione) con

quattro figli, Antonio, Vincenzo Giacomo e Saverio rimasero a lavorare

nella città capoluogo aprendo e chiudendo teatri.

Ho parlato solo delle famiglie più numerose che possono essere definiti

i pilastri portanti di questa ormai sparita tradizione popolare durata

per più di un secolo. Ci sono stati altri personaggi anch’essi bravi

ma che non hanno lasciato eredi all’arte come: Giovanni La Rocca,

Gennaro Ferrara, Mimì Finizio, Francesco Abruzzese, Vincenzo Russo,

Giuseppe Cristiano "genero di Pippe Buonandi" ed altri,

Gennaro De Simone figlio di Francesco aveva un solo figlio che non ha

accettato l’arte di suo padre, Ciro Perna "‘O Scudiero”, il

figlio Giuseppe ci ha lasciato l’erede Ciro junior con sede a

Frattamaggiore recentemente scomparso e sono rimasto l'ultimo

depositario dell'opera dei pupi napoletani.

Un altro teatro che va ricordato è il PERRELLA (12) ubicato nel

quartiere Stella nel rione Sanità dove ci andava spesso un ragazzo che

seguiva con interesse i movimenti legnosi del pupo per poi imitarli alla

perfezione, il piccolo Antonio Clementi. Cresciuto il ragazzo entra a

lavorare nel mondo dello spettacolo conquista la grande platea del

teatro prima e quella del cinema dopo a fatto tanti filmi con successo

tanto che lo giudicarono il re della risata è inutile fare giochi di

parole perché mi avete capito vi parlo del Principe De Curtis, l’attore

marionetta per eccellenza fino all’inverosimile. Al grande Totò ci

sentiamo di riconoscerlo come il portavoce indimenticabile di tutti i

marionettisti d’Italia.

L’Arte del pupante ero assai faticoso e stressante non paragonabile a

quella dell’attore di teatro e del cinema, veniva poco considerato dai

critici, per loro erano teatranti di seria B non si occupavano di loro,

solo adesso lo stanno rivalutando (d'oppe muorte mbuzarate).

In questi ultimi anni è entrato a fare parte del teatro di animazione

come tutti gli altri fantocci, prima nessuno si occupava dei fatti loro,

ragione per cui sono rimaste pochissime tracce dei pupi napoletani

mentre troviamo molto dei Siciliani, di questi si e detto tutto dal' A

ala Z, se per caso si parlava con altri nella Galleria ha l'epoca del

ritrovo dei teatranti alla domanda cosa sai fare e tu li rispondevi

quale era la vera tua professione ti sentivi rispondere “già chille

‘e l’opere ‘e pupe” è ti trattavano come uno da poco perché

non sapeva nulla del tuo lavoro, più volte il maestro a questi signori

li rispondeva “perché quello dell’opera dei pupi non è un uomo

come l'altro? Sono figlio d’arte vengo dal casotto” come se volesse

dire vengo dalla gavetta.

Un aneddoto: nel 1946, lavoravamo nel teatro del Popolo (un teatro con i

pupi) accanto al teatro Partenopeo, all'epoca Oscar DI Maio recitava li,

una sera ci venne a far visita sul palcoscenico per guardare da vicino

come si svolgeva il lavoro. Restò con noi per la prima parte dello

spettacolo, quando ci salutò disse "voi siete più artisti di noi

con gli occhi leggete la parte, con le braccia animate il pupo di un

certo peso, con i piede fate i rumori e date il tempo al combattimento,

noi recitiamo facciamo qualche gesto e basta”.

Un complimento fattoci da un attore regista e commediografo quale lui

era negli anni quaranta e cinquanta aveva la sua importanza. Il lavoro

del semplice pupante terminava con la fine dello spettacolo, quello del

direttore non finiva allo stesso modo dopo l’ultimo spettacolo serale

tornava a casa è preparava la spettacolo per la sera dopo.

Dai vecchi copioni scritti da più di un secolo tagliava le scene più

noiose che riteneva insignificanti lasciando lasciava le migliori,

avvolte da due copioni ne faceva uno con il cancellare e aggiungere

battute, dopo di questo se ne andava a letto, alla mattino dopo

cominciava la giornata nel teatro scrivendo il cartellone per la serata

esponendolo fuori dal teatro, nel deposito spogliava e vestiva i pupi,

anche questo lavoro gli portava via del tempo, finiva alle ore 14 per

andava a desinare e riposarsi, alle 17 apriva il teatro e alle ore 18

iniziavo il primo spettacolo, l'altro alle 21.

Nei giorni festivi gli spettacoli erano tre: il primo alla 16, la sala

si riempiva di ragazzi che facevano una caciara dell’anima tutto il

tempo dello spettacolo si sentiva solo il vociare dei ragazzi ne una

parola della nostra recitazione proprio come fanno oggi i giovani quando

vanno a sentire un concerto delle Star; sono un pessimista e sospetto

che i grandi cantanti nell’urlare degli spettatori pronuncino anche

parolacce e mandino accidenti come facevamo noi ai ragazzi che non s’azzittivano

nemmeno all’invito “fate silenzio per piacere” ci costringevano ha

dire qualche parolaccia: ho detto d’essere pessimista ma non sono

maligno per sospettare dei nostri divi che vanno per la maggiore e fanno

il loro lavoro con gli apparecchi elettronici a tutto volume. E’ l’epoca

dei rumori non solo per gli apparecchi sofisticati della musica e il

canto ma per quello delle macchine e motorette che ce ne tante, non so

se sono nocivi alla salute.

Cercando cercando, troviamo che i pupi a Palermo sarebbero arrivati col

napoletano Gaetano Greco nel 1826, e rappresentava storie di Pulcinella

e Culumbina. Un suo discepolo Liberto Canino due anni dopo si mette in

proprio e si contende il primato di essere stato il primo puparo

palermitano, ma viene riconosciuto solo come allievo di don Gaetano ed

è un dato di fatto.

Altri ci dicono che i pupi nell’isola sarebbero sbarcati per una

tradizione romantica legata al Risorgimento nel 1861 per opera di

Giovanni Grasso nonno dell’attore omonimo “mercante” di pellami e

fustagno per sfuggire ai doganieri borbonici ripiegò a Napoli (13) dove

imparò l’arte del puparo e dopo l’unità d’Italia se ne ritornò

a Catania. Aprì il suo primo teatro nel corso Garibaldi lo chiamò

teatro MACHIAVELLI avviò storia di “GUERIN MESCHIMO” del Barberini;

un'altra fonte ci indicherebbe come il più antico puparo Catanese “Gaetano

Crimi” con il suo teatro a Catania già nel 1837 (14): non so quale

versione sia quella giusta, a mio avviso direi la prima per la tecnica

usata dagli operatori catanesi per essere troppo uguale alla tecnica

napoletana i pupi vengono manovrati dall’alto di un ponte istallato

sul fondo scenico, fanno uscire i personaggi cristiani dal lato sinistro

dell’operatore e quelli pagani dalla destra, i pupi hanno sempre la

spada in pugno, i colori delle veste sono il rosso per Orlando e il

verde per Rinaldo, sono tutte cose uguali, precise alla tecnica

napoletana, sola il combattere e come tutte la tecnica siciliana l’asticella

di ferro sulla mano destra e non il filo come i napoletani.

A Palermo è tutto il contrario di quando ho detto; l'uscita dei

personaggi i colori delle vesti, il verde per Orlando e il rosso per

Rinaldo, la manipolazione del pupo viene fatta da dietro le quinte

l'animatore è sullo stesso piano del pupo e non dall'alto di un ponte

come i napoletani e i catanesi, alla Sicilia una cosa sola li va

riconosciuta ed è quella di non arrendersi e portare avanti la

tradizione secolare con tenace, mentre i napoletani hanno sotterrato la

tradizione lasciandoci pochissime tracce. |