|

Pagina autografa di una

predica del Beato

ai sacerdoti

Il capitolo IX invece raccomanda di svolgere la lezione di catechismo in

forma dialogica e suggerisce di premiare i migliori. Ma la più antica

confraternita di Torre del Greco era quella dei Bianchi, sotto il titolo

di Santa Maria della Misericordia e San Giovanni Battista Decollato,

fondata nel 1574 con 1’unica finalità di «prestare al prossimo le

opere della misericordia spirituale e temporale». Don Ferrante Bucca d’Aragona,

che aveva fatto erigere a Torre 1’ospedale degli Incurabili nel 1586 e

una chiesa dedicata a Santa Maria del Popolo, in cui tre sacerdoti

assistevano i moribondi, dono alla compagnia una cappella contigua alla

chiesa suddetta affinché i fratelli si esercitassero nelle opere di

misericordia, specialmente verso gli infermi.

In seguito i fratelli si dedicarono all’assistenza esterna agli

infermi e si adoperarono soprattutto alla difficile opera di confortare

i condannati a morte. Ma, avvenuta una lite tra la confraternita dei

Bianchi di Torre del Greco e quella di Napoli a causa della stessa

denominazione, la confraternita di Torre si separo da quella di Napoli

di cui era promanazione diretta e si aggrego a quella di San Giovanni

Decollato de’ Fiorentini in Roma, grazie a una speciale Bolla concessa

alla compagnia dal papa Paolo V nel 1612, partecipando dei medesimi

privilegi e delle prerogative di quella. In memoria di tale aggregazione

al primo titolo di Santa Maria della Misericordia fu aggiunto 1’altro

di San Giovanni Battista Decollato.

I primi statuti dell’arciconfraternita furono in parte modificati

quando si provvide a rinnovarli, secondo le esigenze dei tempi: le nuove

Regole furono approvate prima dalla compagnia e poi dal re con decreto

del 19 febbraio 1839. La confraternità fu in auge nel secolo XVIII. Vi

appartennero i migliori sacerdoti e i laici più qualificati, non solo

di Torre del Greco ma anche di Ercolano e di Napoli. Don Ignazio

Sorrentino (1663-1737), sacerdote torrese e famoso vulcanologo, come

superiore della Congrega dei Bianchi, compilo una Prattica per

confortare i condannati a morte, pubblicata a Napoli nel 1712 e

ancora osservata nel 1839.

L’alta stima in cui la confraternita era tenuta comporto la buona

manutenzione che poteva ammirarsi nell’interno fino agli inizi di

questo secolo. Qui convenivano gli Eletti di Torre, Ercolano e Portici

per la nomina del governatore da presentarsi alla Real Camera.

Il compito primario della confraternita nel Settecento fu quello di

assistere i carcerati e i condannati a morte. Essa ave- va 1’autorizzazione

ad assisterli fino all’esecuzione della pena capitale in tutta la

provincia di Terra di Lavoro e in qualsiasi altra parte del Regno di

Napoli, come risulta dalla santa visita del cardinal Spinelli,

che volle arricchire l’arciconfraternita di altri privilegi.

Al tempo di Vincenzo Romano la confraternita, oltre al compito ordinario

di erogare delle somme in favore dei carcerati e dei condannati a morte,

assunse l’onere di pagare il riscatto dei corallini caduti nelle mani

dei barbareschi.

|

Infatti, al tempo

della scoperta del banco di Galita (1783), molti furono i pescatori di

corallo torresi catturati in schiavitù dai corsari barbareschi. Tale

attività era cessata alla morte di Vincenzo Romano e non se ne fa più

menzione nelle Regole del 1839, che fisso il numero dei fratelli a non

più di cento, di cui sessanta ecclesiastici e quaranta laici, tutti

nativi di Torre del Greco e non inferiori a ventun anni.

Ad essa potevano appartenere ecclesiastici almeno suddiaconi,

professori, impiegati e proprietari, insomma tutte persone altamente

qualificate. I fratelli venivano ammessi il 23 giugno, vigilia di san

Giovanni Battista, dopo i vespri, e il 2 novembre, commemorazione dei

defunti, dopo 1’ufficio e la messa di requie. Indossavano un camice

con cappuccio di tela bianca e fina, un cingolo bianco di lino o cotone,

un cappello bianco che con un laccio veniva attaccato al cingolo nel

fianco sinistro, e uno stemma che rappresentava nella

parte superiore santa Maria della Misericordia, nel mezzo la testa di

san Giovanni Battista decollato e al di sotto un condannato assistito da

due sacerdoti della compagnia. L’arciconfraternita e stata distrutta

nel bombardamento del settembre 1943. A Torre del Greco nel secolo XVII,

esisteva anche una confraternità francescana nella chiesa di Santa

Maria delle Grazie, come risulta da una Cronaca inedita del padre

Teofilo Testa da Nola (1631-1695), pubblicata recentemente.

La congregazione nacque per opera del francescano torrese Damiano d’Ascione

che, dopo aver costruito la chiesa della Ma- donna delle Grazie, diede

una bella cappella ai marinai e ai pescatori, che la dedicarono all’Immacolata

Concezione e vi fecero anche i loro loculi. Caduta la chiesa nell’anno

1650, ma non la cappella che divenne sacrestia, essi furono costretti a

prendere un’altra cappella per loro sede, più piccola essendo la

nuova chiesa ricostruita più piccola, e la dedicarono sempre all’Immacolata

Concezione.

Ma nel 1676 dovettero cambiar sede e trasferirsi temporaneamente in una

cappella di Santa Croce a causa di un frate indegno che li mando via, ma

poi si stabilirono definitivamente nella cappella di Santa Maria di

Costantinopoli. La confraternita aveva un cappella- no e due inservienti

a proprie spese; celebrava diverse festività durante 1’anno, fra le

quali quella dell’8 settembre (Natività di Maria), trasferita all’ultima

domenica del mese, trovandosi fuori i marinai per la pesca. Disponeva di

un Pio Monte detto « dei Marinari », fondato nel 1639 per i loro

propri vantaggi: in primo luogo pagare 1’intero riscatto di quanti

fossero fatti preda dei « barbari corsari».

Il Pio Monte era amministrato da sei persone, tre padroni di feluche e

tre pescatori. Nel 1668 i confratelli, per incrementare il capitale del

Pio Monte, decisero che ciascun aderente al sodalizio desse il quarto

del guadagno al detto Monte, offrendo pero altri sussidii (come in caso

di matrimonio delle figlie o di malattia), e perché non vi fossero

frodi, supplicarono il cardinal Innico Caracciolo di pubblicare un

editto per render noto a tutti il memoriale sopraddetto. Il cardinale 1’approvo,

comminando pena di scomunica contro quelli che avessero defraudato la

cappella del detto guadagno secondo 1’esposto. Nel 1674 il principe di

Stigliano dono la cappella di Santa Maria di Costantinopoli, di sua

proprietà al Pio Monte dei Marinai, che ebbe qui la sua sede

definitiva. Essendo sempre più elevato il numero dei componenti e più

forte il cespite d’entrata, il Pio Monte trasformo la cappella in

chiesa; essa risulto completata nel 1700, come ancora si legge sull’arco

della volta.

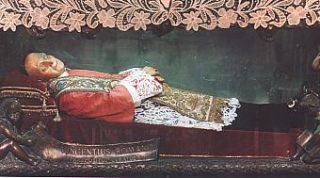

Urna del

Beato nella Basilica di S. Croce

|